東吳大學政治系系主任:

您好,我是目前大四即將畢業的學生,潘柏涵。進入政治系後,除了不斷面對市場對於「政治系」的價值質疑外,若回到政治學科本身,仍然需要回答「什麼是政治」,以及更沈重的問題「政治學科如何幫助追求幸福?」,這個壓力是所有政治系學生都最終需要面對的,需要重新審視和回顧政治系核心是什麼?該培養什麼樣的素養?如何可能?希望可以藉由這個討論,對於往後政治系課程安排有所幫助。

這裡想借用韋伯的兩篇關於志業的演講作為輔助。首先,將先回答「該如何認識政治系的核心價值」。回顧政治系當前的修課學分,主要以「行政學」、「思想」、「國際關係」、「比較政治」,以不同的領域作為劃分,但實際上大部分的課程仍以「技術性的知識」為主,這個知識指的並不是認識政治的知識,而是僅以法、體制的形式,不追究其效果,也不探問「如何追求更好」,並以單純的考試作為檢測知識狀態的方式,與認識政治是背道而馳的。政治系應以「政治」作為知識主體,但又與「政治」的關係為緊張,同時又須在「政治學」的價值戰場中,認識不同的神和魔鬼,需隨時身處戰爭狀態,並要學會如何在兩個場域中不停的擺盪。面對這樣的學科,要學習和培養的不僅止於「知識」,比起「知識」更重要的則是培養「素養」。

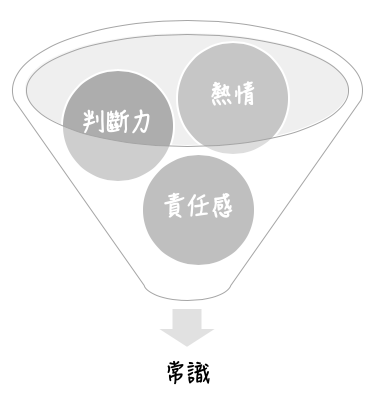

「素養」雖並非專技技巧,但對於政治系學生而言,需要時常穿梭兩個場域,又得重返現實日常生活,這個素養其實就是培養「常識」(common sense),要可以分辨自身所信仰的神,同時又可以於現實自處,要培養這個素養可以從韋伯的「以政治作為一項志業」三項人格條件中得到對應。「熱情」、「責任感」、「判斷力」看似三個分開的條件,但其實是相牽相伴的,這個熱情並非熱愛,而是對於事物的切事,要能了解所面對的現狀,並可以藉由冷靜的判斷做出選擇,並對於這個選擇付出責任,這個責任的對像是你所信仰的神。

最終,還是得回到「如何培養?如何可能?」的手段問題,主要可以分為兩個層面,對於教師而言,需要避免成為特定信仰的宣傳教主,不要將自己私人的信仰任性的帶入學生認識神的過程。對於學生而言,課程仍然是主要得以接近的方式,課程設計除了要避免過於著重「技術」性的知識外,同時也要重新審視政治學系的知識狀態,確認課程與核心元素相符。

感謝您撥冗閱讀

祝順心

學生 潘柏涵 敬上

附件1:東吳大學政治系必修學分

沒有留言:

張貼留言